*भारतीय रंगमंच से लेकर सिनेमा तक महिलाओं का सफ़र*

*भारतीय रंगमंच से लेकर सिनेमा तक महिलाओं का सफ़र*

-----------------------------------------------------------------------

हम जब सिनेमा में महिलाओ की स्थिति उनके संघर्ष, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हमें सिनेमा से पहले थिएटरों, नाटकों में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना होगा. देखा जाए तो नाटक भारत में पुरातन काल से चली आ रही कला है. महाभारत में श्रीकृष्ण के रास का खूब जिक्र मिलता है. संस्कृत ग्रंथों, महाकाव्यों में भी नाटक, आदि का उल्लेख मिलता है.. कालिदास, भास, भवभूति, विशाखादत्त, आदि नाटक लिखने वाले हुए. कई विद्वान कहते हैं - "नाटक पुरातन से भारत की पहिचान रहा है. हालाँकि नायकों का मंचन आम लोगों से बहुत दूर था, यह समृद्ध लोगों के आसपास ही देखा जाता था. आम तौर पर कुलीन घरों की महिलाएं नाटक देखने से भी दूर रखी जाती थीं, तो उनके काम न करने देने के पीछे एक पुरुषवादी सोच रही होगी, जो कहीं न कहीं महिलाओं को आगे आने से रोकती रही होगी. अन्यथा भारत में हमेशा से ही एक से बढ़कर एक विदुषी, कलाकार, महिलाएं हुई हैं. यही कारण रहा कि नाटक में महिलाओं की भूमिका पुरुष ही करते थे. हालाँकि बाद में पारसी थिएटर का भारत में उदय हुआ जिसकी ख्याति खूब बढ़ी, पारसी थिएटर महिलाओं को आने के लिए जगह भी बना रहा था, लेकिन मानसिक रूप से संकीर्ण समाज महिलाओं को थिएटरों में वो जगह नहीं दे पा रहा था. कुछ महिलाओं ने सामाजिक संकीर्णता से लड़कर अपने रास्ते खुद बनाए. शुरुआती थिएटरों में रोजी-रोटी के लिए कोठों में नृत्य करती हुई महिलाओं ने इसमे रुचि दिखाई कुछ को काम मिला कुछ को नहीं. कुछ महिलाओं को समाज कलाकार नहीं बल्कि वेश्याओं की दृष्टि से देखता था. कुछ महिलाओ ने काम करने से ही मना कर दिया क्योंकि वो लाइम लाइट में नहीं आना चाहती थीं. रंगमंच थिएटर में महिलाओं का आना भारत में एक क्रांतिकारी बदलाव था जो अधिकांश लोगों को खटकता था. हालांकि पारसी थियेटरों ने भारतीय महिलाओं के लिए रंगमंच से लेकर सिनेमा तक के लिए रास्ते तैयार किए. मंच पर पहली उपस्थिति दर्ज कराने वाली पहली महिला 'गौहर' थीं. कुछ बाद पारसी थिएटर में जब अँग्रेजी सेना के अधिकारी की बेटी 'मैरी फेंटन' एक एंग्लो इंडियन महिला का उदय हुआ तो पूरे देश में हलचल मच गई. इसके बाद तो नाटक, थिएटर, से लेकर हिन्दी सिनेमा तक महिलाओं की उपस्थित देखते ही बनती है. हालाँकि यह बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा.

इनमे से कुछ महिलाओं की ज़बरदस्त उपस्थित एतिहासिक रही है जिनमें -----'सुरेखा सीकरी' , 'उत्तरा बावकर' , 'जोहरा सहगल' , 'त्रिपुरारी शर्मा' , 'अनुराधा कपूर' , 'हेमा सिंह' , 'सीमा विस्वास' , 'कीर्ति जैन' , 'तृप्ति मित्र' , 'सांवली मित्र' , 'उषा गांगुली' , 'उमा झुनझुनवाला' , 'हिमानी शिवपुरी' , 'नादिरा बब्बर' , 'अमाल अल्लाना' , 'शीला भाटिया', 'नीलम मानसिंह',' शांता गांधी',' अनामिका हक्सर'', विजया मेहता',' सुुधा शिवपुरी',' विभा मिश्र',' माया राव' जैसे कुछ नाम हैं जो रंगमंच पर स्त्री के रूप में कुछ जगह बनाती हुई दिखती हैं.

*महिलाओं का हिन्दी सिनेमा*

---------------------------------------

महिला अधिकारों के लिए बड़ी - बड़ी बातेँ करने वाला हिन्दी सिनेमा कई संदर्भों में दोहरा सिद्ध होता है. अब तक के सिनेमाई इतिहास में दस महिला संगीतकारों की लिस्ट बनाई जाए तो दस महिला संगीतकार नहीं मिलेंगी. या यूं कहिए संगीतकार के रूप में हम महिलाओ का तसव्वुर ही नहीं कर पाते. जिस तरह से पुरुषों के लिए रोल लिखे जाते हैं, उस तरह से महिलाओ के लिए रोल नहीं लिखे जाते. अब तक इस विषय पर बहुत लिखा गया है, कि पुरुष कलाकारों की तुलना में महिलाओ को वो मेहनताना नहीं मिलता, यह भेदभाव आज भी जारी है. ये ऐसी कुछ बातेँ हैं जो हिन्दी सिनेमा पर भेदभावपूर्ण होने का बोध कराती हैं. बदलते हुए भारत एवं बदलते हुए सिनेमा के साथ आज भी ये चल रहा है. हिंदी सिनेमा में लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व रहा. शुरुआत में सिनेमा के इस ढंग को पुरुषवाद नहीं कहा गया क्योंकि जब हिन्दी सिनेमा की शुरुआत हुई तो महिला अभिनेत्रियों की जगह पुरुष ही महिलाओं के किरदार निभाते थे, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए फ़िल्मों में काम करने का प्रिविलेज नहीं था, और न ही महिलाएं अपनी इच्छा से यह लिमिट क्रॉस कर पा रहीं थीं. तब भी सिनेमा पूरे समाज के साथ जुड़ता चला गया. आज के दौर में तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी को सार्थक सिद्ध कर दिया है. शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए क्या यह आसान रहा होगा? बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा. शुरुआती सिनेमा में स्थापित पुरुषों ने महिलाओं के रास्ते नहीं रोके थे, हालांकि वो तो महिलाओ के लिए सिनेमा मे आह्वान करते रहे. इससे पहले पारसी थियेटरों ने महिलाओ के लिए एक ज़मीन तैयार तो कर ही दिया था. चूंकि महिलाओं की भागीदारी बदलते हुए सिनेमा की ज़रूरत थी. हालांकि मुश्किल से कुछ महिलाओं ने समाज की जंजीरों को तोड़कर हिन्दी सिनेमा में एंट्री ली जिनमे 'दुर्गाबाई कामत' थीं, जिन्हें हिन्दी सिनेमा के पितामह दादासाहेब फाल्के ने अपनी दूसरी फिल्म 'मोहिनी भस्मासुर' में काम दिया. आज सिनेमा में महिलाएं निर्देशक / निर्माता /गायिका /अदाकारा आदि के रूप में अपनी ताकत के साथ खड़ी हुई हैं. आज हमारा समाज़ एवं सिनेमा भले ही' कमलाबाई', 'सरस्वती देवी' , 'जद्दनबाई' , 'बेगम फातिमा सुल्ताना' ,'मन्दाकिनी फाल्के' आदि शुरुआती नायिकाओं को भूल गया हो लेकिन सिनेमा में इन्हीं शुरुआती नायिकाओं, निर्देशिकाओ, गायिकाओं ने महिलाओ के लिए ज़मीन तैयार की थी.. वैसे इनके बाद भी हिन्दी सिनेमा में महिलाओ के लिए काम करना आसान नहीं था, लेकिन 'दुर्गाबाई' ने दुनिया भर की आलोचनाओं को सुनते हुए सबसे पहले अपनी बेटी 'कमलाबाई कामत' को हिन्दी सिनेमा में लेकर आईं, बाद में 'जद्दनबाई' ने अपनी सुपुत्री 'नर्गिस' को हिन्दी सिनेमा में लेकर आईं. जब इन सशक्त हस्ताक्षरो ने महिलाओं लिए सिनेमा के दरवाज़े खोले इसके बाद महिलाएं सिनेमा में गायिका, निर्देशिका, अदाकारा के रूप में जुड़ती चली गईं. अनवरत महिलाओं का सिनेमा के साथ जुड़ते चले जाना हिन्दी सिनेमा के प्रभाव को भी दर्शाता है.

*कैरेक्टर रोल में नायिकाएं*

--------------------------------------

गोल्डन एरा के दौर में हिन्दी सिनेमा में 'निरुपा रॉय', 'दीना पाठक' , 'दुर्गा खोटे' , 'अचला सचदेव' आदि ने अपने सशक्त अभिनय से सिनेमा में अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है. वहीँ सिनेमा की माँ के रूप में निरूपा रॉय की छवि मानस पटल पर अंकित है. हिंदी सिनेमा की पुरानी फ़िल्मों में नायक - नायिका के साथ सबसे बेहतरीन किरदार माँ होता था. हर बड़ी - छोटी फिल्म में नायक की माँ ज़रूर होती थी. फिल्म में सधी हुई कहानी के साथ माँ का सशक्त रोल फिल्म में कथानक स्पष्ट कर देता था. हिन्दी सिनेमा में आज के दौर की फ़िल्मों में संगीत, अदायगी, के साथ अगर कुछ गायब है, तो वो फिल्मी पर्दे की माँ गायब हो गई है. सिल्वर स्क्रीन पर माँ का ज़िक़्र होते ही निरूपा रॉय का चेहरा जेहन में आता है. निरूपा रॉय ने हिन्दी सिनेमा में बहुत सी फ़िल्मों में काम किया, लेकिन उनको माँ के रूप में ख्याति मिली. हर किसी ने इसी रूप में ही देखा. माँ के प्रति एक खास भावना होती है, जिसको शब्दों से बयां करना मुश्किल है. निरूपा रॉय हर सिने प्रेमी के हृदय में माँ का मुकाम रखती हैं, उनको सिनेमा के ज़रिए जो पहिचान मिली, एवं प्यार के साथ आदर, श्रद्धा से लोग उनके प्रति नतमस्तक हो जाते थे. वो प्यार आलौकिक है. उनके लिए व्यक्तिगत रूप से इमोशनल कर देने वाला जीवन ही था. निरूपा रॉय ने पर्दे पर अमिताभ बच्चन की मां का किरदार जितनी बार सहजता से निभाया उतनी बार शायद ही किसी दूसरे अभिनेता की मां का किरदार निभाया हो. "मेरे पास मां हैै" जैसे संवाद में मां के लिए बहस करने वाले शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां निरूपा रॉय ही थीं. इसी एक संवाद ने निरूपा की खास फिल्मों में से एक बना दिया. बच्चन की मां का किरदार निभाया और उनकी सिनेमाई मां बन गईं. अमिताभ बच्चन तो फिर भी उनसे छोटे थे, मातृत्व उनकी शख्सियत पर ऐसे फबता था, वे देवानंद साहब से कई साल छोटी होते हुए भी फिल्म 'मुनीम जी' में उनकी माँ के किरदार में उनकी अदाकारी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है. 1970 और 1980 के दशक के दर्शकों के ज़हन में निरूपा रॉय की छवि भले ही उस दौर की फ़िल्मी मां की हो लेकिन इस अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरूआत बतौर हिरोईन की थी. वो अपने दौर की कामयाब हिरोईनों में गिनी जाती थीं. हिन्दी सिनेमा की माँ सिल्वर स्क्रीन पर बतौर हीरोइन भी चमकती थीं, लेकिन माँ के रूप में वो खुद को ज्यादा महत्व देती थीं. निरुपा रॉय ने हिन्दी सिनेमा की माँ को अपने चरित्र एवं अदायगी से अमर कर दिया है

*हिन्दी सिनेमा की इकलौती महिला संगीतकार*

---------------------------------------------------------------

महिला संगीतकारों के लिहाज से हिन्दी सिनेमा का इतिहास बड़ा संक्षिप्त रहा है. आज भी हमारे देश में ल़डकियों के मुँह से यह सुनना टैबू बना हुआ है कि मुझे संगीतकार बनना है. जब भी संगीतकारों का ज़िक्र आता है तो पुरुष संगीतकारों की तस्वीरें जेहन में तैरने लगती हैं. हालाँकि 'सरस्वती देवी' , 'जद्दनबाई' , की विरासत को कांधे पर उठाकर चलने वाली महिला संगीतकार 'उषा खन्ना' दुर्लभ संगीतकारों में शुमार हैं. कहते हैं एक जाता है तो एक आता है, लेकिन आज भी 'उषा खन्ना' जैसी मूर्धन्य संगीतकार के बाद हिन्दी सिनेमा में कोई महिला संगीतकार दिखाई नहीं दे रही. आज भी लगता है जैसे 'उषा खन्ना' हिन्दी सिनेमा की आख़िरी संगीतकार के रूप में ही शुमार रहेंगी. जब से 'उषा खन्ना' हिन्दी सिनेमा से दूर हुई हैं तब से महिला संगीतकार का वो सिंहासन खाली पड़ा है, आज भी लगभग 21 सालो से हिन्दी सिनेमा में एक महिला संगीतकार का इंतज़ार है. 'सरस्वती देवी',' जद्दनबाई' जैसी महिला संगीतकारो के पदचिन्हों पर चलकर हिन्दी सिनेमा में गायिका बनने का ख्वाब लेकर आईं 'उषा खन्ना' के लिए गायिका बनना आसान नहीं था, क्योंकि तब तक तो 'जद्दनबाई' ,'सरस्वती देवी' जैसी उँगलियों में गिनी जाने वाली महिलाएं भी हिन्दी सिनेमा छोड़कर जा चुकी थीं. तब 'गीता दत्त' , 'सुरैया' , 'शमशाद बेगम' , 'लता मंगेशकर' , 'आशा भोसले', गायिकाओं का उदय हो चुका था. फिर भी कोई महिला संगीतकार नहीं थीं. तब उस पुरुषवादी दौर में उषा खन्ना ने अपने संगीत का जलवा दिखाया, जो अपने दौर की इकलौती महिला संगीतकार थीं. जिन्होंने चार दशक तक अपने संगीत से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों में अपनी जगह बनाकर अमर हो गईं. हालाँकि अब वो इंतज़ार लम्बा होता जा रहा है, जो हमारे सिनेमा सहित समाज पर भी सवाल खड़े करता है.

हिन्दी सिनेमा की नायिकाओं का प्रतिनिधित्व

-------------------------------------------------------

आज सवा सौ साल से ज़्यादा के इतिहास में हिन्दी सिनेमा में महिलाओं की उपस्थिति सशक्त तो है ही साथ ही उनकी उपयोगिता भी है. आज़ादी के पूर्व 'देविका रानी' , 'ललिता पवार' , 'कामिनी कौशल' , 'सुरैया' , 'मधुबाला' आदि ने हिन्दी सिनेमा को सम्भाला. बाद में इन्हीं के पदचिन्ह पर 'मीना कुमारी' , 'नूतन' , 'वैजयंती माला' , 'वहीदा रहमान' , 'माला सिन्हा' , 'सायरा बानो' 'शर्मिला टैगोर' , 'आशा पारेख' , 'मुमताज़', 'हेमा मालिनी' ,' राखी गुलज़ार',' जया बच्चन' ,' शबाना आज़मी',' स्मिता पाटिल' , 'दीप्ति नवल' , 'ऎश्वर्या राय' , 'रेखा' , 'श्रीदेवी',' रानी मुखर्जी',' माधुरी दीक्षित', 'विद्या बालन',' दीपिका',' आलिया' तक यह सफ़र जा पहुंचा है. यह लम्बा सफ़र कई विरासतों को उठाकर चलते हुए कई सवालों के जवाब भी देता है वहीँ कई प्रश्न भी उठाता है जिनके उत्तर ढूढ़ने की दरकार है.

आज़ादी के बाद सिनेमा में महिलाएं काम तो कर ही रहीं थीं, वहीँ वे समाज की महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत थीं. जैसे सिनेमा के स्वर्णिम दौर में अदाकारा 'नूतन' , 'मीना कुमारी' , 'मधुबाला' की अदाकारी पुरुष अदाकारो के सामने एक चुनौती थी. 'सुजाता' , 'बंदिनी' , 'हमारी बेटी' , 'सीमा' , 'छबीली' , 'गौरी' , 'देवी' , 'माँ' और 'ममता' , जैसी फ़िल्मों में 'नूतन' ने पुरुषवाद को आईना दिखाते हुए अपने सशक्त अभिनय का परिचय देते हुए स्त्री विमर्श के लिए चर्चित रहीं. आज भी 'नूतन' को हिन्दी सिनेमा में स्त्रियों की आवाज़ के रूप जाना जाता है. जब - जब सशक्त महिलाओ की गणना होगी अभिनेत्री 'नूतन' का नाम आदर सहित लिया जाएगा.

'काजल:,' परिणीता',' साहिब बीवी और गुलाम',' पाकीजा',' आरती',' शारदा',' अर्धांगिनी',' यहूदी', जैसी फ़िल्मों में' मीना कुमारी' ने अपने सशक्त अभिनय से भारतीय सिनेमा में कभी न भुलाया जाने वाला अध्याय लिख डाला. 'मीना कुमारी' केवल सिनेमा ही नहीं उनका जीवन भारतीय समाज के लिए भी बहुत अहम रहा है.' मीना कुमारी' केवल अदाकारा नहीं थीं अपने दौर के दुख, दर्द की मुक्कमल आवाज़ थीं. 'मीना कुमारी' हिन्दी सिनेमा में लगभग तीन दशक के दर्द की मुक्कमल कविता रही हैं, और रहते हिन्दी सिनेमा तक रहेंगी.

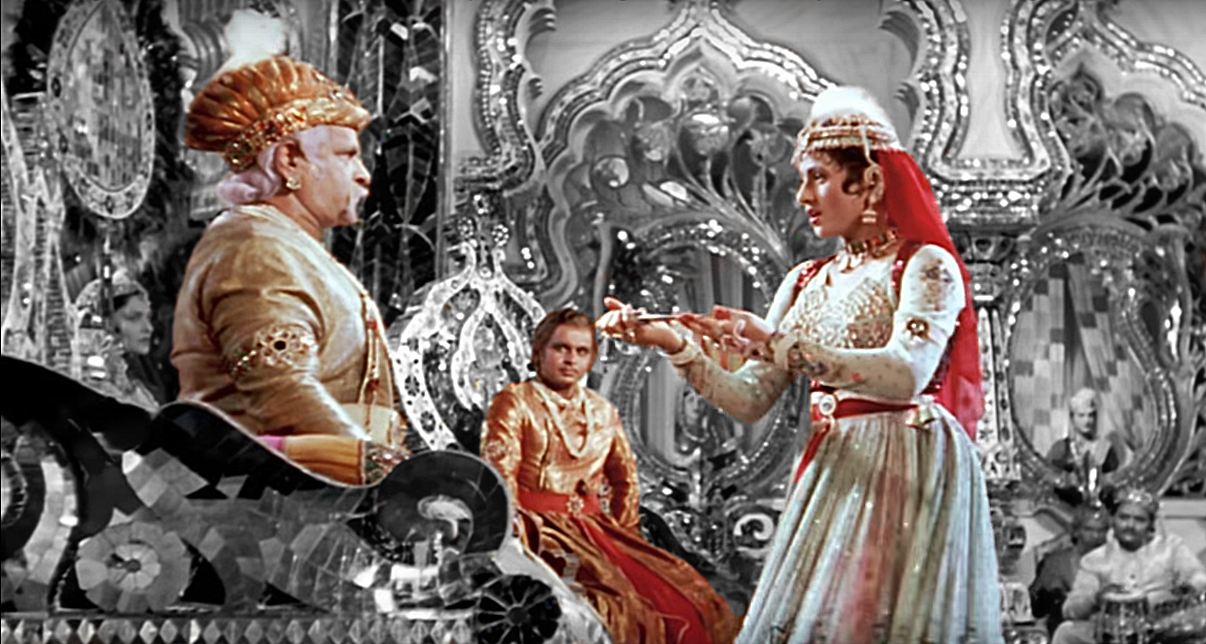

'मधुबाला' अपने दौर का सबसे हसीन चेहरा थीं, अपनी दिलकश अदाकारी के लिए जानी जाती थीं , लेकिन 'मुगल ए आज़म' , जैसी फ़िल्म में हिंदुस्तान के शहंशाह के सामने अनारकली के रूप में उनका संवाद एवं सशक्त अदाकारी हिन्दुस्तान के सिनेमा के अब तक का प्रमुख हासिल है. 'मधुबाला' का यह अमर किरदार हिन्दी सिनेमा में महिलाओ की स्क्रीन उपस्थिति पर क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया.

हिन्दी सिनेमा में फ़िल्म निर्देशिकाओं का इतिहास भी थोड़ा अचरज में डालता है. महिला फ़िल्म निर्देशिकाओं को उँगलियों में गिना जा सकता है. एक पहलू यह भी गौर करने लायक है, आजादी से पूर्व ही कुछ निर्देशिका अपना मुकाम बना चुकी थीं. जैसे 'कमलाबाई' , 'देविका रानी' आदि. जिनका सिनेमा एवं जीवन शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाया जाता है. फ़िर ऐसा क्या हुआ? 50-70 के दशक तक हिन्दी सिनेमा में महिला निदेशिका दिखाई नहीं देती. हालांकि सिनेमा सृजन के लिए इस दौर को स्वर्णिम दौर कहा जाता है. फ़िर भी फिल्म निर्माण में महिलाओ की भागीदारी न होना ज़रूर कचोटता है. हिन्दी सिनेमा में 70-80 के दशक में 'सिमी ग्रेवाल', 'सई परांजपे' और 'अरुणा राजे' जैसी महिला फ़िल्मकारो को छोड़ दें तो बॉलीवुड में महिला निर्देशक न के बराबर ही रही हैं. बदलते हुए दौर में सिनेमा के साथ महिलाएं अब सिनेमा पर पूरी तरह से पुरुषों के मुकाबले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं. आज' मेघना गुलज़ार',' जोया अख्तर' ,' नंदिता दास' , 'गौरी शिंदे' जैसी मंझी हुई निर्देशिकाओं ने हिन्दी सिनेमा की रूपरेखा ही बदल कर रख दी है, जो बदलते हुए सिनेमा के साथ बदलते हुए भारत की कहानी कहती हैं.

सिनेमा महिलाओ के लिहाज से 70 - 80 का दशक अपने आप में सिनेमा में महिलाओ की सशक्त कहानी बयां करता है. 70 - 80 के दशक में हिन्दी सिनेमा में दो ऐसी नायिकाओं का उदय हुआ, जिन्होंने हिन्दी सिनेमा को बदलकर रख दिया. हमारे मुल्क की कोई भी लड़की उस दौर में अपनी रोल मॉडल 'स्मिता पाटिल' , 'शबाना आज़मी' , को ही मानती थीं. 'शबाना आज़मी' , 'स्मिता पाटिल' ने केवल खुद को सिनेमा तक सीमित नहीं रखा. इन्होने सिनेमा के ज़रिए महिलाओं की बुलन्द आवाज़ के साथ ही महिलाओं को सिखाया कि अपनी आवाज़ को कैसे उठाते हैं. ख़ासकर 70 - 80 के दशक में 'स्मिता पाटिल' , 'शबाना आज़मी' , ने सिनेमा को स्त्री विमर्श के साथ जोड़ दिया. 'शबाना आज़मी' , 'स्मिता पाटिल' को महिलाओ के अधिकारों के लड़ने के लिए हमेशा अग्रणी माना गया है. अफ़सोस की 'स्मिता पाटिल' इस दुनिया से जल्दी रुख़सत कर गईं. आज भी 'शबाना आज़मी' समाज़ में घट रही घटनाओं पर ख़ासकर महिलाओ के लिए मजबूती के साथ लड़ती दिखाई देती हैं.

स्वः 'स्मिता पाटिल' और 'शबाना आज़मी' मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं. कारण रहा कि यह एक लाइन बचपन से ही मेरे दिमाग में घर कर गई थी.

Dark Complexion Is The Most Attractive And Your Talent Matters More Than Looks.

यही कारण है जब सिनेमा में महिलाओं की सशक्त आवाज़ की बात आती है तो' स्मिता पाटिल',' शबाना आज़मी' ज़िक्र ज़्यादा ही होता है. और होना भी जरूरी है.

*शबाना आज़मी समानान्तर सिनेमा की सशक्त हस्ताक्षर*

___________________________________________

सिनेमा में सत्तर का दशक ग्लैमर, चकाचौंध विशुद्ध व्यापारिक फ़िल्मों का दौर था. जहां कलाकारों में बोलने, के साथ अच्छा दिखने का अपना एक अलग ही महत्व था. समानांतर सिनेमा में कैरेक्टर रोल वाली फ़िल्मों में जान डाल देने वाले निर्देशक 'श्याम बेनेगल' , 'वासु भट्टाचार्य', 'ऋषिकेश मुखर्जी' , 'मृणाल सेन' , आदि व्यापारिक फ़िल्मों के दौर में समानांतर पृष्टभूमि पर फ़िल्में बना रहे थे. 'श्याम बेनेगल' भारतीय सिनेमा को कला सिनेमा के रूप में गढ़ने वालों में एक प्रमुख स्तंभ थे. मूलत: 'श्याम बेनेगल' अपनी फ़िल्मों में गांव, कस्बे, मध्यमवर्गीय परिवारों की सिकुड़न के साथ दबा हुआ माहौल प्रदर्शित करते थे. 'श्याम बेनेगल' ने फिल्म 'अंकुर' बनाने के लिए कास्टिंग शुरू की उन्होंने उस दौर की प्रमुख अभिनेत्रियों से उस रोल के लिए ऑफर दिया. किसी ने भी वह फिल्म करने के लिए इच्छा नहीं जताई, क्योंकि ऐसे रोल करते हुए दबाव सर्वोत्तम अभिनय का होता है. वहीं पैसे कम मिलते हैं. 'श्याम बेनेगल' की कई अन्य फिल्मों की तरह, 'अंकुर' भारतीय कला फिल्मों की शैली से संबंधित है, या अधिक सटीक रूप से कथानक एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जो मूल रूप से 1950 के दशक में हैदराबाद में घटित हुई थी. चूंकि 'शबाना आज़मी' शहर में पली बढ़ी थीं, जिनके लिए 'अंकुर' फिल्म में उस नायिका को साड़ी पहनकर कई बार उकड़ू बैठना था. जिस किरदार को शबाना आज़मी निभाने वाली थीं, किसी भी शहर की पली बढ़ी शिक्षित लड़की के लिए यह सहज नहीं था. फिर भी उनके पास एक सहज दृष्टीकोण था, एवं 'श्याम बेनेगल' ने कहा कि कोई भी कार्य अभ्यास से किया जा सकता है. और वो किरदार 'शबाना आज़मी' ने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया.

श्याम बेनेगल निर्देशित कला फिल्म 'अंकुर' से शबाना आज़मी ने हिन्दी सिनेमा में प्रभावी पदार्पण किया. पहली ही फिल्म 'अंकुर' में कालजयी अभिनय करने वाली शबाना को शबाना ने खुद ही गढ़ा था. चूंकि शबाना आज़मी की साहित्यिक, एवं कला पृष्टभूमि थी. उनकी माता थियेटर में अभिनय करतीं थीं. वहीँ उनके पिता मशहूर लेखक, शायर कैफ़ी आज़मी से उनको साहित्यिक एवं समानांतर दृष्टिकोण विरासत में मिला. उनकी माँ शौक़त आज़मी, ग्रेट पिता कैफ़ी आज़मी ने बचपन से ही उन्हें मानवता के उच्च स्तरीय संस्कार दिए जिन्होंने उनके व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ी है. किसी भी कलाकार, रंगकर्मी का लिखना - पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, पढ़ते हुए समाज को देखने से पहले खुद को देखना अति आवश्यक होता है. उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि उसको महसूस किया जाए. कला में इमेजिनेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है. शबाना आज़मी ने जब आँखे खोलीं तो उनके आस-पास का माहौल बहुत ही बौध्दिक पढ़ने - लिखने से कहीं ज्यादा था. अपने घर में साहिर लुधियानवी, मजरुह सुल्तानपुरी, हसरत, फ़िराक़, जोश मालीहाबादी, बेगम अख्तर, आदि साहित्यकारों से उनका मिलना जुलना बहुत ही आम था. चूंकि उनके पिता कैफ़ी आज़मी भी साहित्यकार थे, तो उनके घर आना - जाना लगा रहता था. दुनिया में इतनी ग़रीबी क्यों है? दुनिया में इतनी असमानता क्यों है? दुनिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है. एक साहित्यकार समाज का पथप्रदर्शक होता है फिर भी वो इतनी गुरबत में क्यों जीता है? शबाना के इतने बड़े मशहूर रायटर की बेटी होते हुए भी उन्होंने मुश्किल के दिन देखे वे खुद बताती हैं - "मैं अक्सर अपने वालिद से पूछती थी, जो बालमन में मेरे उपजते थे. "आप इतने बड़े लेखक हैं क्या? लेखक भी गरीब होता है?? क्या उसको उसका मेहनताना नहीं मिलता? तरह -तरह के सवाल शबाना आज़मी को बचपन से ही परेशान करते थे. अभिनय कला में आप जो भी परिस्थियों को जीते हुए बड़े होते हैं फिर उनको आप अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शित करें तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता. यही कारण है कि समानान्तर सिनेमा में शबाना आज़मी ने अमिट छाप छोड़ी है. हिन्दी सिनेमा की सबसे बहुमुखी एक्ट्रेस शबाना आज़मी ने 1974 में फिल्म 'अंकुर' से अपनी शुरुआत करने के बाद, दशकों से ऑडियंस का मनोरंजन कर रही हैं. उन्होंने अब तक 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है. अक्सर उन्होंने ऐसे किरदारों को चुना जो समय से बहतु आगे थे. हर वो किरदार आज भी जीवंत महसूस होते हैं. भूमिकाओं की उनकी बोल्ड च्वाइस ने कुछ यादगार फिल्में दी हैं. अभिनय एवं रंगमंचन में इमेजिनेशन के साथ ऑब्जर्वेसन का खास रोल होता है. कई बार ऐक्टर जो करता है, वो बता देता है कि मैंने यह किया. अभिनय में बिना बताए अपनी हरक़त से आप बता सकते हैं कि देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ. किसी से प्रभावित होना एवं अपना अनुभव जीना दोनों में फर्क़ होता है. इस लकीर से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शबाना आज़मी इस लकीर के उस पार खड़ी दिखाई देती हैं. उनका अभिनय कौशल वेदना में भर जाने के बाद भी छलकता नहीं है अपितु फ़ूट पड़ेगा, और एक कसक पैदा करता है. यह बहुत मुश्किल काम होता है, आप अपनी भावनाओं को उड़ेल भी दें, और भाव प्रस्तुत कर दें. शबाना आज़मी की यह कला उनको ही सूट करती है जो अद्भुत है.

जिंदगी भी अजीब है न? जब आप जीना चाहते हैं, तो जीने नहीं देती. और जब जीने की ख़्वाहिश छोड़ देते हैं, तब कहती है जियो” ये बेमिसाल डायलॉग शबाना आज़मी का है. इस डायलॉग को उन्होंने फिल्म 'हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड' में बोला था. अपने बोलने एवं इंसानी जिंदगी को पर्दे पर उकेरने में माहिर शबाना आज़मी अपनी एक अलग ही दुनिया की कलाकार मालूम होती हैं. हिन्दी सिनेमा में कदम रखते ही इस अभिनेत्री ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी. अपनी पहली फिल्म के लिए ही उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया. शबाना आज़मी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण भारतीय समानांतर सिनेमा को एक शानदार आयाम दिया. उनको अपने बेहरीन अभिनय के कारण पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया. शबाना आजमी ने अपने दमदार अभिनय को एक सीख के साथ प्रस्तुत किया. वे हर किस्म के किरदार में शामिल हैं. जिसमें लेस्बियन जैसे किरदार करने से भी कभी कोई परहेज नहीं किया. शबाना आज़मी अपनी अभूतपूर्व सिनेमाई यात्रा में अमरत्व प्राप्त कर चुकी हैं..

*स्मिता पाटिल सिनेमा में महिलाओं की सबसे सशक्त आवाज़*

-----------------------------------------------------------------

स्मिता पाटिल समांतर सिनेमा का एक युग, सार्वकालिक हिन्दी सिनेमा में कला फ़िल्मों की ब्रांड एंबेसडर जब से सिल्वर स्क्रीन पर स्मिता पाटिल नाम का सूरज उदय हुआ, फिर अस्त नहीं हुआ. आज भी स्मिता पाटिल के अभिनय की प्रतिभा भाव - विभोर कर देती हैं. स्मिता जितना ही सीरियस अभिनय करती थीं, उतना ही सकारत्मक भाव भी उकेरती थीं. सिनेमा में आते ही प्रभावी दिखीं. उनकी प्रत्येक फिल्म सामजिक चेतना के लिए पथ प्रदर्शन का काम करती रहेगी. तब मार - धाड़ वाली फ़िल्मों का दौर था, इनसे पहले भी कला फ़िल्में बनती रहीं हैं, लेकिन स्मिता पाटिल का युग समानांतर सिनेमा के लिए स्वर्णिम काल रहा है. व्यापारिक दौर में सिल्वर स्क्रीन पर स्मिता पाटिल बनना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ़ देह है. जब फिल्मी पर्दे पर आने के लिए सबसे ज्यादा बाहरी आवरण देखा जाता हो, रूप रंग को प्राथमिकता दी जाती हो, साँवली ल़डकियों को कुरूप माना जाता हो, रही कसर बाज़ार पूरी कर देता है, तब स्मिता पाटिल बनना मतलब पूरी व्यवस्था उलट - पलट कर देना है.

सत्तर के दशक में सिनेमा भी प्रतिभा के अनुसार दो भागों में विभाजित था. एक व्यापारिक और एक समानांतर सिनेमा.. वहीँ हिन्दी सिनेमा से कला फ़िल्मों को अलग कर दिया जाए ,तो शायद हिन्दी सिनेमा में देखने-सीखने के लिए कुछ नहीं होता. सही मायने में देखा जाए तो व्यापारिक सिनेमा की पूर्णकालिक इज्ज़तअफजाई समानान्तर सिनेमा के कारण हुई. कई बार आलोचनात्मक रूप से समानान्तर सिनेमा ने उसकी फूहड़ता आदि को बचा लिया है. आलोचना करने वाले कहते हैं, ऐसा नहीं है, जन सरोकार की फ़िल्में भी तो बनती हैं. यूं तो स्मिता पाटिल के कॅरियर की शुरुआत एक न्यूज रीडर के रूप में हुई. सत्तर के दशक में दूरदर्शन के लिए न्यूज पढ़ती थीं. आखिकार 1974 में स्मिता पाटिल ने हिन्दी सिनेमा में पदार्पण किया. फिर पीछे मुड़कर देखता कौन है? स्मिता ने भी नहीं देखा. मूलतः दमदार अभिनय का ही कमाल था, कि वह कुछ ही सालों में न सिर्फ मराठी एवं हिन्दी सिनेमा का सशक्त चेहरा बन गईं.

स्मिता पाटिल को खोजने का श्रेय श्याम बेनेगल को जाता है. श्याम बेनेगल हिन्दी सिनेमा के लिए नायाब तोहफ़ा स्मिता पाटिल को फ़िल्मों में लेकर आए. कॉलेज में अध्ययन कर रहीं, स्मिता ने मराठी टेलीविजन में काम करना शुरू किया. उसी दौरान निर्माता-निर्देशक श्याम बेनेगल से उनकी मुलाकात हुई. श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फ़िल्म ‘चरणदास चोर’ बनाने की तैयारी में थे. श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया, जिनसे वो बेहद प्रभावित हुए. श्याम बेनेगल को मद्धम रंग की बड़ी आँखों वाली स्मिता पाटिल खूब पसंद आईं. अतः उन्होंने अपनी फ़िल्म में स्मिता पाटिल को एक छोटी-सी भूमिका निभाने का मौका दे दिया. स्मिता के लिए भी दिखाने के लिए बेहतरीन मौका साबित हुआ. भारतीय सिनेमा जगत में ‘चरणदास चोर’ को ऐतिहासिक फ़िल्म के तौर पर मुक्कमल अभिनय के लिए जाना जाता है. इसी फ़िल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फ़िल्मों के एक युग का आगमन हुआ. श्याम बेनेगल ‘निशांत फिल्म बना रहे थे, उनके लिए स्मिता से अच्छा नाम कौन हो सकता था. स्टार कास्ट में कला उस्तादों की पूरी फ़ौज के होते हुए 'निशांत' में काम करने का मौका मिला. स्मिता पाटिल ने अपनी मौजूदगी दर्ज करायी. स्मिता के सिने कैरियर में 1977 मील का पत्थर माना जाता है. ‘भूमिका’ और ‘मंथन’ जैसी सफल कला फ़िल्में आईं, स्मिता पाटिल के अभिनय कौशल से पूरा हिन्दी सिनेमा सराबोर हो गया था. दुग्ध क्रांति पर बनी फ़िल्म ‘मंथन’ में स्मिता के अभिनय के नए रंग दर्शकों को देखने को मिले. स्मिता की कोई सिग्नेचर फिल्म नहीं है, उनकी प्रत्येक फिल्म सिग्नेचर फिल्म हैं. इन फ़िल्मों में प्रतिभा बिखरने के बाद स्मिता पाटिल को चुनिंदा कला फ़िल्मों में काम करने को मिला. तब तो एक लॉबी ही बन गई थी, कला फिल्म के लिए हिरोइन चाहिए तो स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, दीप्ति नवल, इला अरुण, आदि से पूछिए.

1977 में ही स्मिता की ‘भूमिका’ भी प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने मराठी रंगमच की अभिनेत्री 'हंसा वाडेकर' की निजी ज़िंदगी के किरदार को निभाते हुए, अपनी अभिनय क्षमता दिखाई. ‘मंथन’ और ‘भूमिका’ जैसी फ़िल्मों में उन्होंने कलात्मक फ़िल्मों के महारथी नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, दीप्ति नवल, अमोल पालेकर, नाना पाटेकर, अमरीश पुरी, गिरीश कर्नाड, कुलभूषण खरबंदा, जैसे कलाकारो के साथ अभिनय करते हुए खुद को स्थापित किया. उन्होने मंथन, भूमिका, आक्रोश, चक्र, मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में काम किया. स्मिता को महान् सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला. मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफ़िल्म ‘सद्गति’ उनके द्वारा अभिनीत श्रेष्ठ फ़िल्मों में आज भी माना जाता है. सद्गति महान सत्यजीत रे की ही नहीं पूरे सिनेमा की विरासत है, एवं उसकी आत्मा स्मिता पाटिल ही थीं. चक्र फिल्म में अपना कालजयी अभिनय किया. इसके साथ ही फ़िल्म ‘चक्र’ के लिए उन्हें दूसरी बार ‘राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया. अस्सी के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यपारिक फ़िल्मों में भी काम किया. अमिताभ बच्चन के साथ ‘नमक हलाल’ और ‘शक्ति आदि फ़िल्मों में काम किया. जिसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यपारिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया अस्सी के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यपारिक सिनेमा के साथ-साथ समानांतर सिनेमा में भी अपना बेह्तरीन संतुलन बनाए रखा. इस दौरान उनकी ‘सुबह’ ‘बाज़ार’, ‘भींगी पलकें’, ‘अर्थ’ , ‘अर्द्धसत्य’ और ‘मंडी’, जैसी कलात्मक फ़िल्में और ‘दर्द का रिश्ता’, ‘कसम पैदा करने वाले की, ‘आखिर क्यों’, ‘ग़ुलामी’, ‘अमृत, ‘नजराना’ और ‘डांस-डांस’ जैसी व्यावसायिक फ़िल्मों में काम किया. जिसमें स्मिता के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले. स्मिता ने सिद्ध कर दिया था कि व्यवसायी कलाकार समानान्तर फ़िल्मों में भले ही काम न कर सकें, लेकिन कला अभिनय वाले व्यपारिक फ़िल्मों में काम कर सकते हैं .प्रत्येक समान्तर सिनेमा के कलाकार ने यह साबित किया है, इसीलिए समानान्तर सिनेमा को मूलत : सिनेमा कहा जाता है .

स्मिता को हर वो मुकाम हासिल है, जो उनको मिलना चाहिए. स्मिता पाटिल की छोटी सी एक ही दशक की सिनेमाई यात्रा में हर वो रंग शामिल है, जो मूलत: अभिनय में पूरा संस्थान सिद्ध होती हैं. स्मिता पाटिल का एक - एक डायलॉग, एक - एक संवाद आज के दौर में सिनेमैटोग्राफी सीख रहे बच्चों के लिए, पूरा का पूरा पीएचडी है. स्मिता पाटिल हिन्दी सिनेमा में कितनी सशक्त आवाज़ हैं, कितनी महान महिला एवं अभिनेत्री हैं, इसका मानक है. लोगों को अवॉर्ड पाने की चाहत होती है

वहीँ स्मिता पाटिल के नाम से इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है. स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड स्मिता पाटिल की स्मृति में स्थापित किया गया. वहीँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड समारोह से पहले की अवधि में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए, किसी विशेष प्रदर्शन के बावजूद, वैश्विक स्तर पर पहिचान कमाने के बावजूद भी स्त्री विमर्श पर क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है, इन मानकों पर खरा उतरने के बाद यह सम्मान मिलता है. यह सम्मान आयोजन ही सिद्ध करता है, कि स्मिता पाटिल नाम के क्या मायने होते हैं. स्मिता जी आज जिवित होतीं तो समाज में महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती, करारा जवाब देतीं और बताती, कि कैसे समाज ने महिलाओं के लिए सहूलियतें नहीं छोड़ी. नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा चेहरा स्त्रीत्व का सबसे प्रतिष्ठित नाम स्मिता पाटिल जी हर दिन याद आती हैं. अपनी फ़िल्मों के जरिए कभी सामजिक उथल - पुथल के बीच उनका सांवला आकर्षक चेहरा झूलता रहता है. स्मिता पाटिल केवल अभिनय के लिए ही नहीं स्त्री विमर्श में भी हमेशा याद आती रहेंगी.

*महिलाओं के लिहाज से बदलता सिनेमा*

-----------------------------------------------------

1940 से लेकर 1970 तक तो विमल रॉय, महबूब खान, कमाल अमरोही, जैसे महान निर्देशकों ने महिलाओं पर फ़िल्में बनाई बल्कि समाज को गहरा संदेश देती फ़िल्मों को बनाया. हालाँकि 70-80 का दशक कला फ़िल्मों के लिए स्वर्णिम दौर रहा जहां महिलाओं के लिए जबरदस्त भूमिकाएं लिखी गईं. वहीँ 90 के दशक में महिलाओं को सिर्फ़ एक वस्तु के रूप में दर्शाया गया, उस दशक में न तो महिलाओ के लिए कोई रोल लिखे गए न ही उनकी सशक्त भूमिकाएं तैयार हुईं. महिलाओ के हिसाब से सिनेमा की कहानियों में उनके लिए कुछ खास नहीं होता है. जो स्त्रियों के लिए सबसे ख़राब दौर कहा जाएगा. हाँ कुछ फ़िल्में अपवाद स्वरुप हों तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. हिन्दी सिनेमा की भाषा कई जगह स्तरहीन होती है, गीतों का शब्द चयन, मैं करूंगा गंदी बात, भीगे होंठ तेरे, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तरह-तरह के गीत वहीँ महिलाओ पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए बड़ी आसानी से दिखाया गया है . आज के दौर में यह कुछ कम तो हुआ है, हालांकि यह पूरी तरह से सही नहीं हुआ. ऐसी-ऐसी शब्दावली जो सभ्य समाज में बोलना तो दूर सुनना भी अश्लीलता की श्रेणी में आता है . इससे उसका समाज़ पर उल्टा असर पड़ता है. सिनेमा का यह पक्ष बहुत हल्का दिखाई देता है. जिस हिसाब से पुरुषों के लिए सशक्त भूमिकाएं लिखी जाती हैं, उस तरह से महिलाओं के लिए रोल नहीं लिखे जाते या यूं कहिए फिल्म निर्देशक इस पर अपनी रुचि नहीं लेते, हालांकि बदलते हुए दौर में विद्या बालन, तब्बू, काजोल, आलिया, रानी मुखर्जी ने सशक्त रोल करने की भूख भी दिखाई ही है, अपितु उन्होंने सिनेमा की वर्जनाओं को तोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

90 के दशक में अपवाद ही कोई अदाकारा रहीं होंगी जिन्हें सशक्त भूमिकाएं निभाने का मौके मिला हों. वहीँ उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर एक वस्तु के रूप में खूब पेश किया गया. कभी - कभार सोचता हूं 90 के दशक में निर्देशकों ने अगर अभिनेत्रियों की प्रतिभा के हिसाब से फ़िल्में बनाई होतीं तो सिनेमा का इतिहास कुछ और होता. हालांकि श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, रवीना, काजोल, रानी मुखर्जी, तब्बू, सुष्मिता सेन, आदि आज ऐसे प्रभावी कैरेक्टर रोल कर रहीं हैं कि देखते ही बनता है. अब हिंदी सिनेमा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. जबसे छोटे शहरों से आए कहानीकार, फिल्मकार हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा में निर्णय लेने की हैसियत रखने लगे हैं, तब से हिंदी सिनेमा का कैनवास बड़ा तो हुआ ही है, और प्रभावी भी हुआ है. इनमे कुछ प्रमुख अभिनेत्रियों का जिक्र करना लाज़िमी हो जाता है.

*श्रीदेवी* बचपन से ही मेधावी रही हैं, साउथ से आकर हिन्दी सिनेमा में काम करते हुए टॉप पर पहुचना बल्कि कई दशक तक शिखर पर बने रहना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है. अपने देहांत से पहले श्रीदेवी ने इंग्लिश विइंग्लिश, मॉम जैसी फ़िल्मों में अदाकारी से कभी न भुलाया जाने वाला अध्याय लिख डाला. श्रीदेवी इकलौती ऐसी सुपरस्टार हुई रहीं हैं जिन्होंने खुदा गवाह में महानायक अमिताभ बच्चन से ज्यादा फीस ली थी. ये तो हिन्दी सिनेमा का दुर्भाग्य कहिए अकस्मात श्रीदेवी का निधन हो गया अन्यथा सिनेमा का इतिहास कुछ और होता.

*माधुरी दीक्षित* एक सशक्त सिनेमैटिक चेहरा शुरुआत से लेकर अब तक अपनी दमदार स्क्रीन उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं. और जैसे ही माधुरी दीक्षित को बदलते हुए दौर में निर्देशकों, कहानीकारों का सपोर्ट मिला, जब से उनके लिए रोल लिखे जाने लगे हैं तब से माधुरी दीक्षित अपने आप में एक फिल्म को कांधे पर उठाने की हैसियत रखती हैं. माधुरी दीक्षित का प्रभाव तीन पीढ़ी के लोगों में खूब देखा जाता है. मुझे लगता है माधुरी दीक्षित के लिए और भी ज्यादा भूमिकाएं लिखे जाने की दरकार है, अन्यथा बाद में अफ़सोस होगा कि माधुरी से कुछ कालजयी भूमिकाएं और भी करायी जा सकती थीं.

*काजोल* हिन्दी सिनेमा की तीन पीढ़ियों की विरासत को उठाकर अपने कांधे पर चलने वाली दमदार नायिका हैं. 90 के दशक से अब तक काजोल की विविधतापूर्ण अदाकारी अपने फलक पर दिखाई देती है. काजोल की अदाकारी एक झरने की तरह बहती है.. चुलबुलापन, संजीदा, कॉमिक, थ्रिलर, सस्पेंस किसी भी तरह की अदाकारी में घुस जाती हैं. किसी भी रोल में घुसते हुए काजोल को समय नहीं लगता. आज काजोल के लिए भूमिकाएं भी लिखी जाती हैं. मुझे लगता है एक वक़्त के बाद काजोल महिला - पुरुष की लकीर को भी क्रॉस कर जाएंगी, जिनसे हर कोई प्रेरणा ले सकता है.

*रानी मुखर्जी* ने अपनी डेब्यू फिल्म राजा की आएगी बारात से ही बता दिया था कैसा भी रोल कर सकती हैं. एक्शन का पावरफुल अवतार सभी ने उनकी फिल्म मर्दानी में देखा जिसका दूसरा पार्ट भी आया और सफल रहा. रानी मुखर्जी के लिए खास तौर पर रोल लिखे जाते हैं. रानी मुखर्जी के हिस्से में एक से बढ़कर एक फ़िल्में आई हैं जिनमें वो किसी भी अदाकार पर भारी पड़ती हैं. रानी मुखर्जी को अपनी फ़िल्म में किसी भी अदाकार की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में एक सुपरस्टार हैं.

90's के दशक की *तब्बू* ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने मसाला फ़िल्मों में अधिकांश काम किया, लेकिन कभी भी उनकी उपस्थिति कमज़ोर नहीं हुई. तब्बू अनोखी अदाकारा हैं, जिनका करियर अभी भी चल रहा और बेमिसाल चल रहा है. अब वो फिल्मों में ग्लैमरस अवतार भी दिखाती हैं और एक्शन करने में भी पीछे नहीं हटती हैं. नायक प्रधान फ़िल्मों में भी तब्बू को देखना अच्छा लगता है क्योंकि उनका होना किसी भी फिल्म में वजन ले आता है.

90 के दशक में *सुष्मिता सेन* को कोई ढंग की फ़िल्में नहीं मिलीं, और न ही उनके लिए ढंग के रोल लिखे गए फिर भी सुष्मिता अपनी एक अलग आवाज़, सॉफ्ट संवाद अदायगी से अपनी भूमिका को प्रभावी बना देती थीं. तब कई बार लगता था सुष्मिता सेन जितनी अच्छी अदाकारा हैं, इतने अच्छे रोल उन्हें मिलते नहीं है. हालाँकि सुष्मिता सेन ने कई फिल्मों में एक्शन सीन किए हैं, इसका उदाहरण उनकी वेब सीरीज 'आर्या' में देखने को मिला. सुष्मिता कमाल की एक्ट्रेस हैं और अब तो कमाल का एक्शन भी करती हैं. अब लगता है कि आने वाला दौर सुष्मिता सेन अपने नाम करने वाली हैं.

*विद्या बालन* 21वीं सदी की सबसे दमदार अदाकारा जिन्होंने अब तक के दो दशक में अपनी अदाकारी से बता दिया है कि मैं अपनी अदाकारी से फिल्म को चला सकती हूं. पिछले दो दशकों से विद्या बालन जैसी सराहना किसी को नहीं मिली. विद्या की विविधतापूर्ण अदाकारी हिन्दी सिनेमा को भी सार्थक कर रही है. अदाकारी के बादशाह नसीरूद्दीन शाह भी जिनकी अदाकारी पर फिदा हो गए. मसाला फ़िल्मों से लेकर सार्थक सिनेमा तक में विद्या बालन की भूमिका यादगार हैं. विद्या बालन हिन्दी सिनेमा में एक दौर के बाद अदाकारी का स्मारक बन जाएंगी.

बाज़ीराव मस्तानी, पद्मावत, 'लफंगे परिंदे', 'पठान' और 'फाइटर' जैसी विविध प्रकार की फिल्मों में *दीपिका पादुकोण* का अंदाज़ देखते ही बनता है. दीपिका ने अभी तक ज़्यादा सार्थक सिनेमा नहीं किया अधिकांश मसाला फिल्मों में ही नज़र आई हैं. तमाम फिल्म समीक्षक दीपिका में सार्थक सिनेमा की संभावनाएं देख रहे हैं. दीपिका की स्क्रीन उपस्थिति बहुत प्रभावी होती है. देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका अपनी उपस्थिति सार्थक सिनेमा में कैसे दर्ज कराती हैं.

श्रीदेवी, माधुरी, काजोल, सुष्मिता सेन, रानी मुखर्जी, विद्या बालन, आदि नायिकाओं को महिलाओं - पुरुषों की कैटेगरी में सीमित नहीं किया जा सकता. इसलिए भी अब यह कहा जाता है कि इनके सामने कोई भी अदाकार अब कैरेक्टर रोल में फीका पड़ जाता है.

अब तक के सिनेमा के इतिहास में महिलाओं की इतिहास एवं वर्तमान, में बढ़िया साझेदारी देखी गई है. समय - समय पर हिन्दी की अदाकारा, निर्देशिकाओ ने कई बार सिनेमा में पुरुषवाद पर चोट करते हुए सिनेमा की कमियों को जाहिर किया है लेकिन हैरतअंगेज बात सामने निकल कर आती है

बड़ी - बड़ी बातेँ करने वाला सिनेमा अपनी इस कमी को दूर नहीं कर सका. सिनेमा में काम करने वाली महिलाओं को बराबरी का हक़ नहीं दिला पाया. आज भी अभिनेताओं की अपेक्षा अभिनेत्रियों को मेहनताना कम मिलता है. आज भी हिन्दी सिनेमा ऐक्टर एवं ऐक्ट्रिस को बराबर मेहनताना नहीं देता. क्या हिन्दी सिनेमा के अग्रणी लोगों को इस पर खुलकर नहीं बोलना चाहिए? क्या इस बदलाव का बिगुल नहीं फूंकना चाहिए कि सिनेमा में किसी से कोई भेदभाव नहीं होता? इस विषय पर विमर्श की आवश्यकता है, लेकिन लगता नहीं है कि सिनेमा के लोगों में इतनी इच्छाशक्ति है वे इस विषय को प्रमुखता से उठा पाएं. जब तक यह होता रहेगा हिन्दी सिनेमा पर एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर हैं. वहीँ किरण राव, नंदिता दास, दीपा मेहता, जोया अख्तर, मेघना गुलज़ार, गौरी शिंदे, अनुषा रिज़वी, अपर्णा सेन, आदि निर्देशिका इस दौर का प्रमुख हासिल हैं. समाज में ऐसी हज़ारों लड़कियां होगीं जो इन्हें देखकर प्रेरित होती होगीं कि हमें फ़िल्म निर्देशका बनना हैं. जब सिनेमा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो कुछ इस तरह होता है. हालाँकि महिला गीतकार आज भी दिखाई नहीं देती हैं. पूरे सिनेमा इतिहास में दस महिला गीतकारों की लिस्ट बनाई जाए तो नहीं बन पाएगी यह भी सिनेमा पर एक प्रश्न चिन्ह है, वहीँ पिछले दो दशक से हिन्दी सिनेमा को एक महिला संगीतकार नहीं मिल पाई ये सबकुछ ऐसे सवाल हैं जो हिन्दी सिनेमा की दोहरी सोच को प्रदर्शित करते हैं. अब देखना यह है कि पूरे देश को हर विषय पर गाइड करने वाला हिन्दी सिनेमा अपनी इन वर्जनाओ को कब तक तोड़ कर खुद को कब समतावादी तक बना पाता है! वैसे भी ये वो सवाल हैं जो समय के साथ गम्भीर होते जाएंगे..

दिलीप कुमार पाठक

फ़िल्म समीक्षक /लेखक

मोबाइल नं. : 9755810517

मेल : dileeppathak449@gmail.com

Comments

Post a Comment